von Adalbert Kienle

75 000 oder 100 000 Tote? Erschlagen, erstochen, erschossen, erhängt, ertränkt, verbrannt. Auf den Schlachtfeldern gab es keine Verletzten. Schon ab 1514 hatte es im Südwesten von Deutschland Unruhen und Proteste in der Bauernschaft gegeben. Im Frühjahr 1525 erreichte der Aufstand seinen Höhepunkt und auch sein Ende. Explosionsartig dehnte er sich aus bis nach Franken, Thüringen und Sachsen aus. Die Bauern sahen sich zeitweilig auf dem Siegeszug, stürmten und plünderten Burgen und Klöster. Vielleicht entscheidend für die historische Niederlage der Bauern, der „Revolution des gemeinen Mannes“, war, dass sie zu Beginn in Oberschwaben ihre klare militärische Überlegenheit gegenüber dem Adel nicht nutzten, sondern sich zu Verhandlungen mit einem schwachen Ergebnis verleiten ließen. Der Deutsche Bauernverband hatte sich im Jahr 2000 bei der Errichtung eines Bauernkriegsdenkmals in Pfeddersheim bei Worms beteiligt und wird jetzt im Rahmen der Gremiensitzungen den Großen Bauernkrieg und Formen des Protestes reflektieren.

Die Zwölf Artikel

Die mittelalterliche Ständeordnung, wonach der Klerus betet, der Adel herrscht und die Bauern schuften, war schon zuvor hinterfragt worden, und so kann man um das Jahr 1500 „Den Bundschuh“ und „Den armen Konrad“ im deutschen Südwesten als Vorboten des Bauernkriegs werten. Die Grundherren verlangten immer höhere Abgaben und mehr Frondienste von den Bauern. Sie griffen immer hartnäckiger in das Gemeinschaftseigentum der Bauern und Dorfbewohner, die Almende, ein. Die Bauern in einer südbadischen Grafschaft wähnten sich in einem Tollhaus, als die Gräfin inmitten der Erntezeit von ihnen verlangte, sie sollten Schneckenhäuser sammeln. Zwei Umstände erleichterten die Organisation von Protest und Aufstand: Schrift war nicht mehr nur Handschrift, vielmehr ermöglichten Druckwerkstätten den raschen tausendfachen Druck. Und in den neu gegründeten Christlichen Bruderschaften konnte man Beschwerden und Protestformen gemeinsam diskutieren. In vielfacher Weise ist der Bauernkrieg mit der Reformation verknüpft. Die „Zwölf Artikel“ waren Beschwerdeschrift und zugleich Reformprogamm und politisches Manifest. Sie wurden zu Anfang des Aufstandes in Memmingen im Allgäu beraten und am 6./ 7. März 1525 verabschiedet, doch verbreiteten sie sich schnell und dienten als Grundlage der Forderungen vom Elsaß bis nach Thüringen. Gefordert wurden von den Bauern die Wahl der Dorfpfarrer durch die Gemeinde, die Abschaffung der Leibeigenschaft („Das wir frey seyen und woellen sein“). Gefordert wurden eine Verringerung der Abgaben und Frondienste, der freie Zugang zu den Waldungen und das Jagdrecht für alle. Die schweren Wildschäden führten vielfach zur Empörung der Bauern.

Der Vertrag von Weingarten

Truchsess Georg von Waldburg prägte den militärischen Verlauf des Bauernkrieges wie kein anderer. Als Oberster Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes – vereinfacht gesagt: des Adels – hatte er den Auftrag, den Bauernaufstand mit äußerster Härte zu bekämpfen. Im April 1525 standen sich der Truchsess mit seinen geübten Söldnern und die aufständischen Bauern in Weingarten gegenüber. Für die Bauern war es die einmalige Chance zum militärischen Sieg, denn sie konnten binnen kurzer Zeit auf 20 000 Bewaffnete anwachsen, darunter 4000 Büchsenschützen, und sie waren rund um das Kloster in einer strategisch hervorragenden Stellung, während In dieser Konstellation der Truchsess seine Artillerie und Reiterei nicht wirksam einsetzen konnte. Es bleibt bis heute ein Stück rätselhaft, wie der Truchsess die Aufständischen zum Verhandeln und zum Abschluss des Weingartener Vertrags (17.-22. April 1525) brachte. Der Historiker Hans Ulrich Rudolf aus Weingarten urteilt so: „Die Führer der Bauern waren zweifellos großenteils rechtschaffene Leute, aber militärisch und politisch unerfahren und unsicher. Es mangelte ihnen an Selbstvertrauen in die eigenen strategischen Fähigkeiten und in das Durchhaltevermögen ihrer Leute.“ Die Bauern vom Allgäu und vom Bodensee retteten damit ihr Leben, einige Anführer wurden hingerichtet. Doch im Vertrag mussten die Bauern eingestehen, dass sie ihren Herren den schuldigen Gehorsam gebrochen sowie gegen bestehendes Recht verstoßen haben. Und sie versprachen, wieder gehorsam zu sein und ihre Abgaben und Dienste wie bisher zu leisten. Der Truchsess indes hatte nun freie Hand, mit seinen geübten Landsknechten eine Schlacht nach der anderen mit jeweils verheerenden Niederlagen der Bauern zu führen. Die Nachricht, dass eine Bauerngruppe im nordwürttembergischen Weinsberg eine scheußliche Bluttat vollzogen hatte, führte zu einer Solidarisierung vieler Städte mit dem Adel und Bischöfen. Martin Luther veröffentlichte in Wittenberg seinen Aufruf Wider die mordischen und reubischen Rotten der Bawren.

Zum Beispiel Pfeddersheim

Vielfältig wird in Kunst, Denkmälern und Gedenkstätten an den Bauernkrieg erinnert. Sei es an die blutigen Schlachten in Schladming/Tirol, Wurzach, Leubas/Kempten, Leipheim, Scherweiler, Zabern, Lupstein, Böblingen, Pfeddersheim, Königshofen, Ingoldstadt, Frankenhausen. Sei es an Belagerungen und Plünderungen: der Klöster St. Blasien, Neustift, Amorbach oder der Burgen und Schlösser Hohentwiel, Hohenstaufen, Weinsberg, Jagsthausen, Hornberg, Limbach, Wildenberg, Marienberg, Wartburg, Heldrungen, Allstedt. Das in der späten DDR-Zeit von Werner Tübke geschaffene monumentale Bauernkriegspanorama in Frankenhausen zieht viele Besucher an, gleiches gilt für die Allgäuer Freilichtbühne Altusried mit Aufführungen über den Bauernkrieg. In Pfeddersheim bei Worms wurde mit prominenter Beteiligung der Bauernpräsidenten Gerd Sonnleitner und Norbert Schindler im Jahr 2000 ein Bauernkriegsdenkmal eingeweiht. Maßgeblich hatten sich die beiden Winzermeister Oliver Knab sowie Holker Pfannebecker dafür eingesetzt. Knab schildert das schreckliche Geschehen Im Juni 1525: Die Bauern verschanzten sich in der freien Reichsstadt, wo sie von fürstlichen Truppen beschossen wurden. Nun unternahmen die Bauern einen Ausfall, was durch die schlechte Ausrüstung und taktische Unterlegenheit zur Katastrophe führte. In dem Gemetzel verloren 4000 Bauern und Bürger ihr Leben, 800 wurden beim Fluchtversuch erschlagen, die Anführer hingerichtet, die Stadt verlor ihre Freiheitsrechte.

Politische Bewertungen

In der europäischen Geschichte gibt es keinen Aufstand von vergleichbarer Radikalität der gesellschaftlichen und politischen Neuorientierung, zumindest gilt das bis zur Französischen Revolution. Ja, der Bauernkrieg war ein schreckliches Blutbad. Martin Luther hat die Fürsten zur gnadenlosen Gewalt gegen die Bauern aufgerufen, und Luthers Widersacher Thomas Müntzer wurde hingerichtet. Es sieht nach totaler Kapitulation der aufständischen Bauern und ihrer städtischen Unterstützer aus. Und doch kann und muss man über die Deutung der Ereignisse streiten – folgten zumindest kleine Schritte zur Verbesserung der Lage und Rechtstellung der Bauern? Im Jubiläumsjahr des Bauernkrieges finden in Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt große Landesausstellungen statt. Eine dreitägige hochrangige Tagung fand bereits in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee statt, genau in der Raumschaft, wo mit dem „Weingartener Vertrag“ ein Kompromiss ohne Blutvergießen gesucht wurde. Zur Tragik des Großen Deutschen Bauernkrieges gehört die damals fehlende einheitliche Führung der Bauern. Auch in der Gewissheit, dass mit den bundesweiten Traktordemonstrationen im vorigen Jahr eine einzigartige Mobilisierung der Bauernschaft und Unterstützung durch die Bevölkerung gelang, bleibt der Bauernkrieg auch für den Deutschen Bauernverband ein wichtiger historischer Lernort.

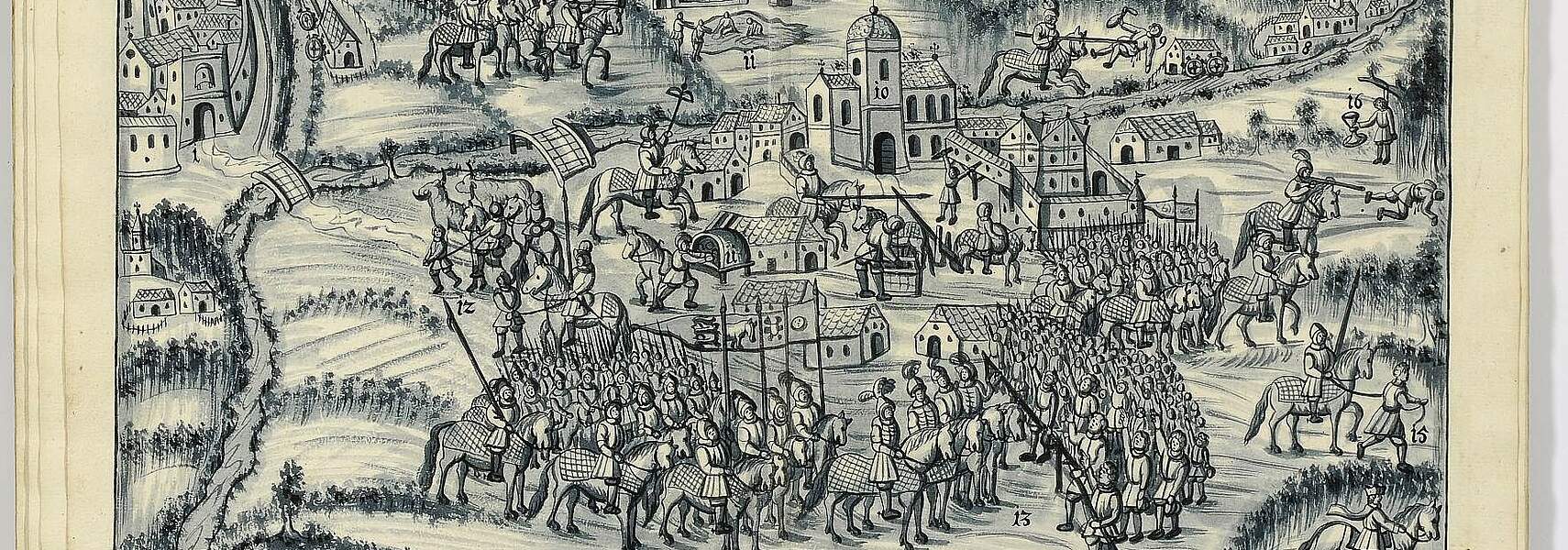

| Viele Quellen zum Bauernkrieg Der Bauernkrieg 1525 hat viele Facetten und stellt die Frage, wie sich Menschen organisieren, die sich ungerecht und schlecht behandelt fühlen. Eine fantastische Bildquelle ist die „Weissenauer Chronik“. von Abt Jakob Murer, die Faksimile-Ausgabe von Günter Franz im Thorbecke Verlag ist im Online-Antiquariat kaum unter 100 Euro zu erhalten. Der Klassiker unter den Bauernkriegs-Büchern von Wilhelm Zimmermann im deb Verlag hingegen vielleicht schon für 10 Euro. Für Spezialisten ist der „Bauernkrieg in Oberschwaben“ mit 22 Autoren eine Fundgrube, herausgegeben von Elmar Kuhn. Sehr informativ in „Zeit Geschichte“ das 120 Seitenheft „Der Bauernkrieg“. Höchstes Lob erhalten in einer Rezension der FAZ drei neue Bücher über den Bauernkrieg, sie kosten ca. 35 Euro: Im Herder Verlag von Thomas Kaufmann, im C.H.Beck Verlag von Gerd Schwerhoff und im S. Fischer Verlag von Lyndal Roper. |